これもまた、ものすごいセールをしているので、紹介するが、バンドルで買う予定の人には単体を買う必要性があまりないのだが・・・

さて、FMシンセらしいです。

正直、FMシンセと言われても、よくわからない。

どうも、波形と波形を組み合わせて、音づくりをするものらしい。

シンセというだけで、面倒なんだが、FMシンセとなると、もう、FMシンセについての解説みたいになってしまうので、全ては紹介しないでおこうと思う。

正直、正しく書けているかも心配な感じなんですけど。

ただ、プリセットとして、たくさんの音が入っているので、基本、プリセットを使う感じでも十分だとい思います。

まぁ、そのあたりは、普通のシンセでもそうなんですけどね。

基本情報

ダウンロードはこちら。

インストール方法

Native Accessというソフトからインストール

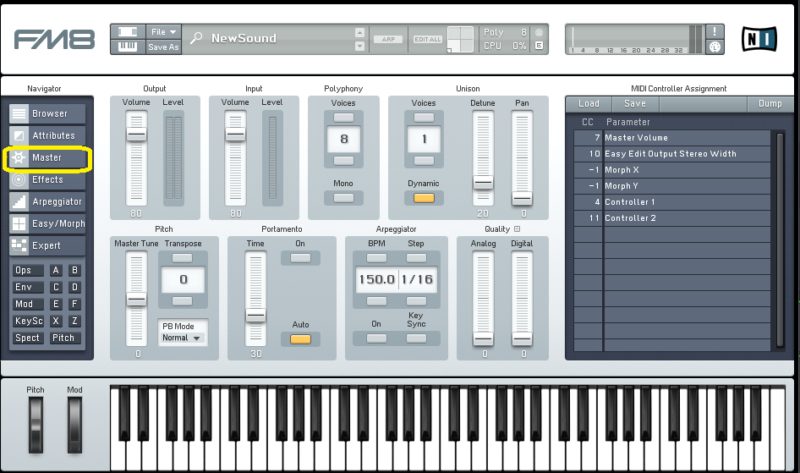

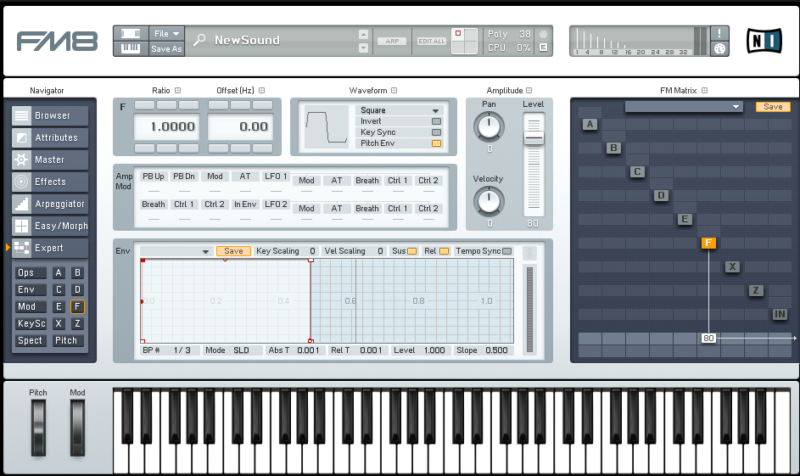

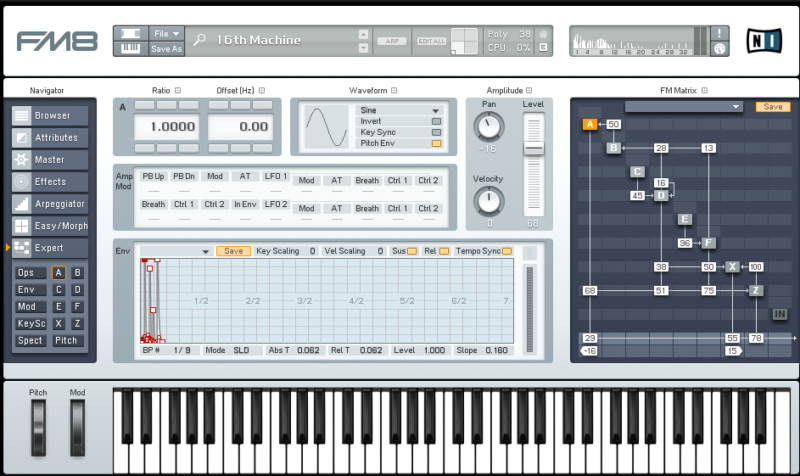

見た目はこんな感じ。

わからない言葉などが出てきたら、こちらで確認を。

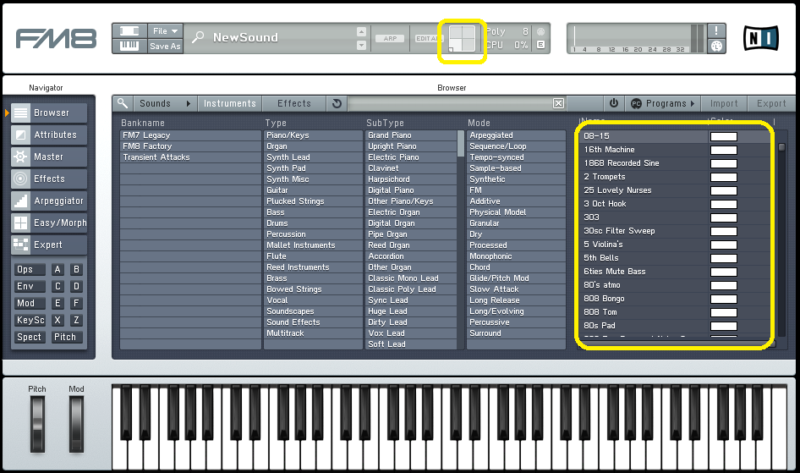

プリセット

開いたら、たくさんのプリセットが表示されます。

ちゃんと、タイプやモードで分類されていて、わかりやすいですね。

基本的には、ここで音を選んで使用すれば、まぁ、このプラグインを使用したということになります。

別に、こだわらない人は、ここで終了って感じですね。

上の部分でもプリセットは選択できます。

モーフィング

モーフィング、まぁ、マクロと思ったらよいかと。

プリセットをただ選ぶのではなく、左上の四角にもっていって、小さい四角を動かすことで、音が変化します。

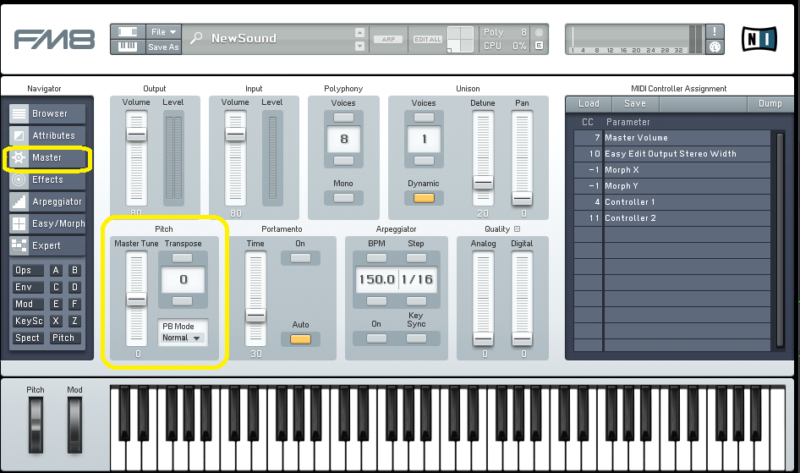

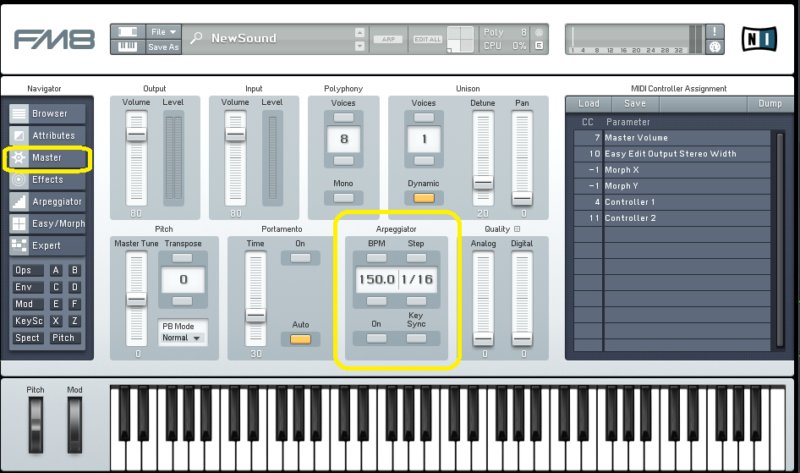

Master

左側のMasterを押せば、音の出方などに関する調整が概ね表示されます。

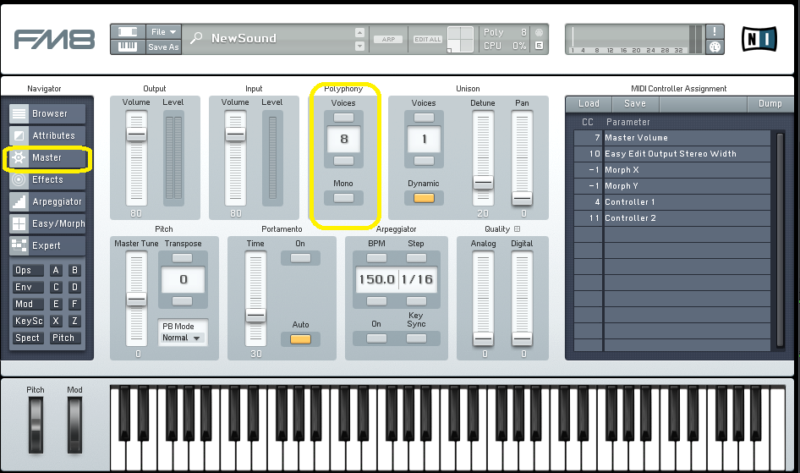

polyphony

Polyphonyは、同時に出せる音の数ですね。

例えば、こんな感じで音を出すとします。

Voicesが1だと、ド、ミ、ソ、ドが単音で順番になります。

2にすると、ド、ドミ、ミソ、ソドと、2つの音が同時になるようになります。

3にすると、ド、ドミ、ドミソ、ミソド。

4にすると、ド、ドミ、ドミソ、ドミソド。

Monoはモノラルで、Voicesをいくつにしても、単音しか出なくなります。

動画の鍵盤を見たら、よくわかると思います。

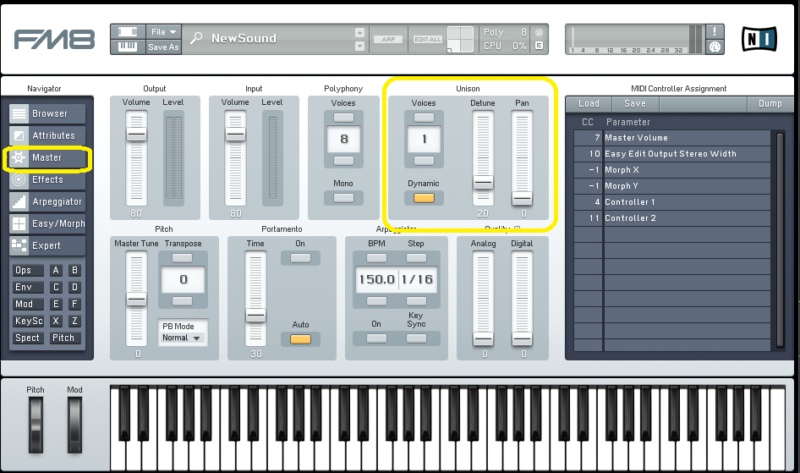

Unison

Unisonは、同時に出す音の数です。

Polyphonyは、ド、ミ、ソと同時にいくつの音を出せるかですが、Unisonの方は、ドを押したときに、複数の音を出すわけです。

音が太くなるんですね。

何もしなければ、ただ音量が上がっていくだけですが、Detuneで微妙にピッチを変えたり、Panで複数の音を広げて出すことで、同時に出す音を微妙に変えて、全体の音を変えていくわけですね。

で、これがPolyphonyとも関係していて、Unisonのボイスの数は、Polyphonyのボイスの数に含まれるんです。

つまり、UnisonのVoicesが2の場合、PolyphonyのVoicesが2であっても、ド、ミは同時にならせなくなります。

Unisonのボイスが2のときに、ドとミを同時に鳴らそうと思ったら、Polyphonyのボイスを4にしないといけないわけです。

ここで、Dynamicをオンにすると、Unison、Polyphonyがどちらも2でも、ドとミを同時に鳴らすことができるようになります。

ただし、ドとミを同時に出すとUnisonが自動で1になります。

ドだけだと自動で2になります。

Polyphonyの2を、鳴らした音の数で自動的に分けてくれるんですね。

Pitch

ピッチですね。

Master Tuneは、セント単位の調整で、プラマスマイナス半音まで。

Transposeは半音単位で、プラスマイナス2オクターブ。

PBモードはピッチベンドモードで、ピッチベンドを動かしたときの音の変化です。

基本Normalで問題ないと思います。

Highestは複数の音が鳴っている場合は、最高音のみピッチを変更する。

Lowestは、最低音のピッチのみ変更する。

Key Onは、キーを押しているときはピッチを変更して、リリースの段階ではピッチを変更しない。

Latestは、最近演奏したノートだけに影響・・・らしいんですが、なぜか選択できませn。

何か別の方法があるんですかねぇ。

どういう使い分けかよくわかりません。

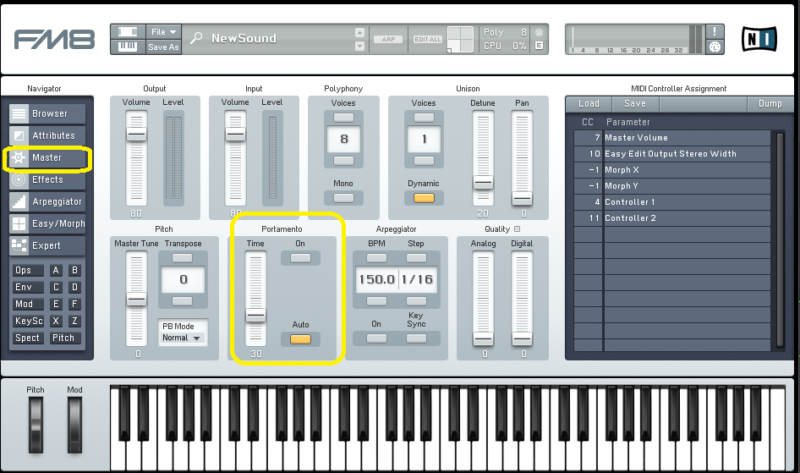

Portamento

鳴らしている音の次に、別の音を鳴らす場合に、すぐに切り替えるか、滑らかに切り替えるかの選択です。

これは音を聴いたらわかると思います。

Timeは、変化する時間ですね。

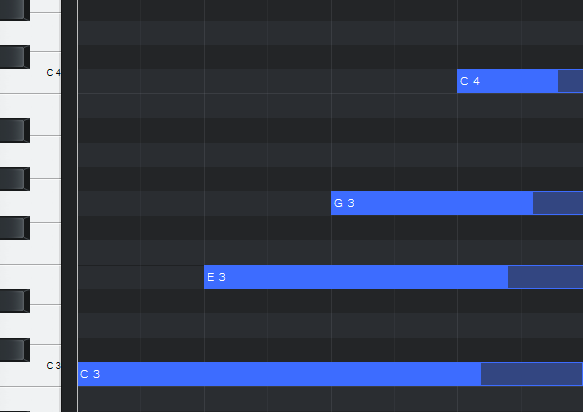

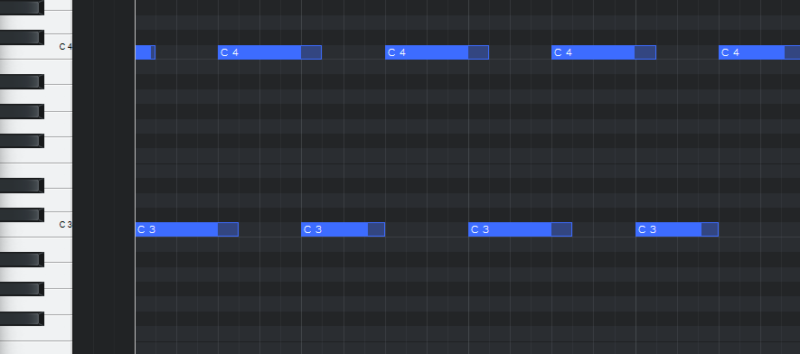

Autoですが、下のようなMIDIの配置だったとします。

基本的に、MIDIが重なっているかどうかに関係なく、ポルタメントの効果は生まれます。

ただ、ここでAutoをオンにすると、2番目、4番目のMIDIが重なっていないところについては、ポルタメントの効果がなく、すぐに切り替わるようになります。

つまり、ポルタメントの効果を使い分けたいときは、Autoをオンにして、MIDIを重ねるか、重ねないかで使い分けるわけですね。

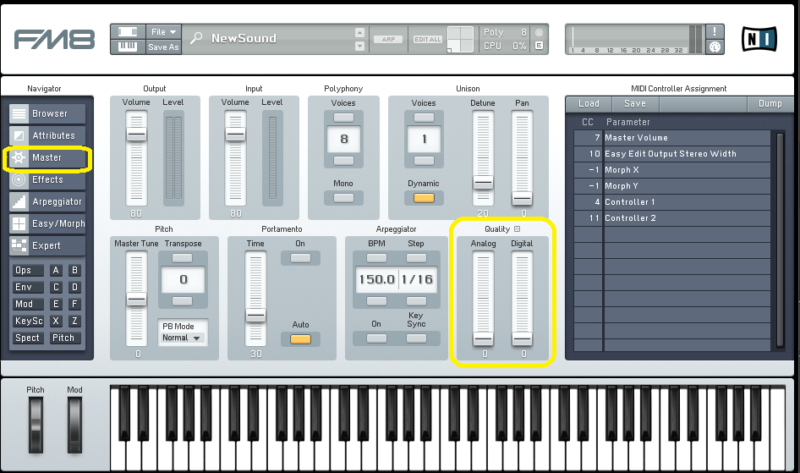

Quality

Analogは、ボイス間のランダム変動を導入するらしいです。

アナログ機器で発生していた、例えば気温によって音が変わるみたいな、いわば不具合みたいなもんですが、アナログ感を出すようですね。

Digitalはビット解像度を変えるそうです。

つまりは音質が変わる。

AnalogとDigitalで並んでいますが、意味合いは全く違うものみたいですね。

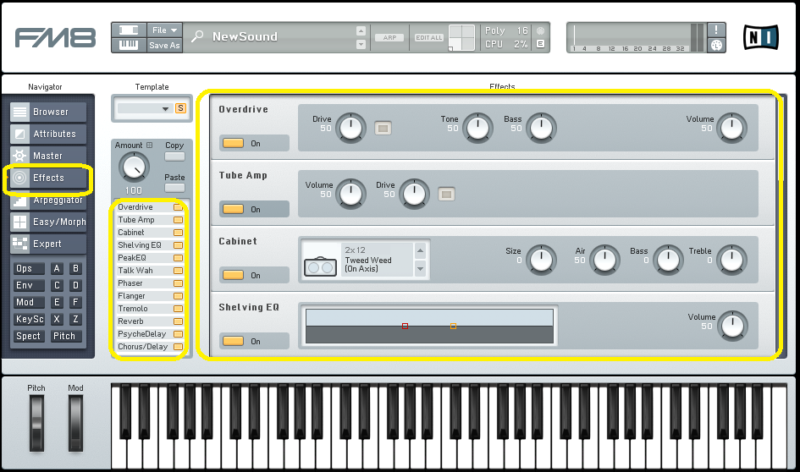

Effcts

エフェクターは、もう説明なしです。

12種類のエフェクターがそろっています。

左側の小さいランプで、ON、OFFの切り替えができます。

プリセットを選んだ時に、いらないエフェクターを切りたい場合はこちらで。

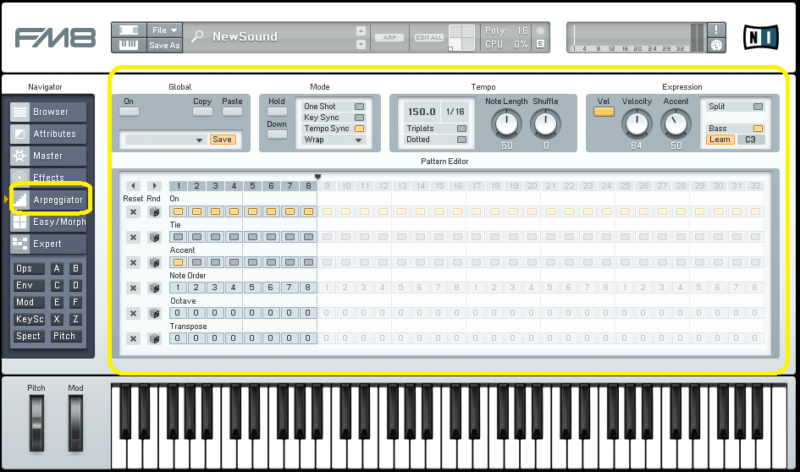

Arpeggiator

先ほど、Masterの説明で、アルペジエーターについて触れませんでしたが、アルペジエーターは別に設定があるので、そちらと一緒にしようかと思って。

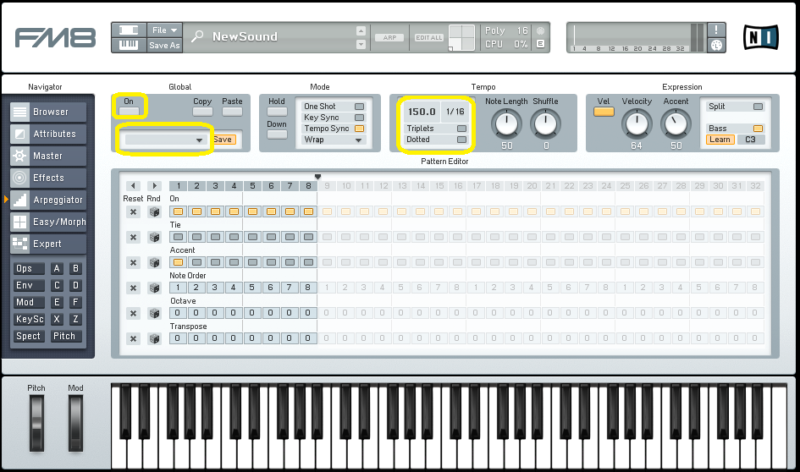

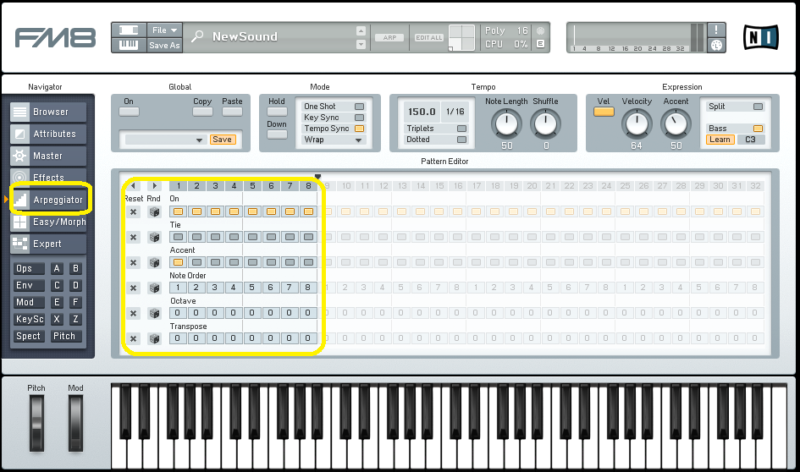

On、プリセット、テンポ等

左上で電源オン。

その下にアルペジエーター用のプリセットがあります。

右側のBPMは基本的にDAWと同期でよいでしょう。

その隣が、アルペジエーターの進む速さ。

Tripletsは三連符、Dottedは付点ですね。

アルペジエーターの設定

Onが鳴らすか、鳴らさないか。

Tieは、隣の音とつなぐタイですね。

Accentはアクセントをつけるところ。

Note Orderは、ドミソドという和音を押したときに、1はド、2はミ、3はソ、4はドを鳴らすようになっています。

4和音の場合、5以降はないので、そういう場合は、5は1、6は2・・・となるようです。

また、Allは和音全部、Rndはランダムですね。

Octaveはオクターブ、Transposeはトランスポーズの設定です。

左側のResetでリセット、Rndはランダムに設定されます。

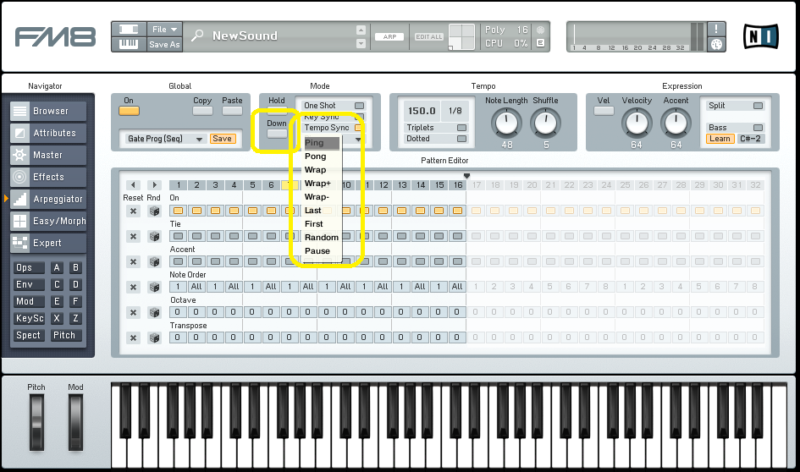

Down、Ping他

Downは数字を上から下に読むように変更します。

1はド、2はミ、3はソ、4がド、だったのが、1がド、2がソ、3がミ、4がドに変わります。

Pingのところは、数字の設定をしない場合、自動的に適用されるみたいですね。

Pingは1234321・・・

Pongは12344321・・・

Wrapは12341234・・・

Wrap+は12341+2+3+4+・・・(+はオクターブ上)

Wrap-は12341-2-3-4–・・・(-はオクターブ下)

Lastは12344444・・・

Firstは1234111・・・

Randomはランダム

Pauseは1234。

書かなかったですが、Holdは、キーから指を離しても音が鳴り続けるやつ。

OneshotはPauseと同じで、一回で終了。

Key Syncをオンにすると、キーを離してまた押すと、アルペジエーターが最初からスタートするようになります。

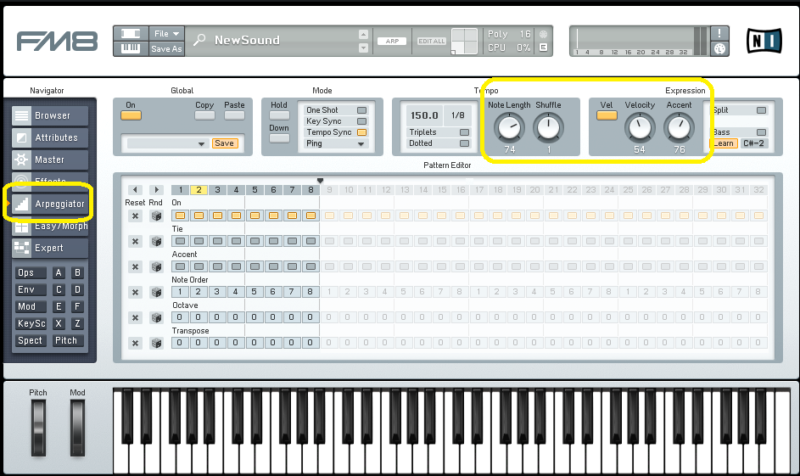

Note Length・Shuffle・Veloctiy・Accent

ここらへんは、そのままですね。

ノートの長さ、シャッフル、ベロシティ、アクセントですね。

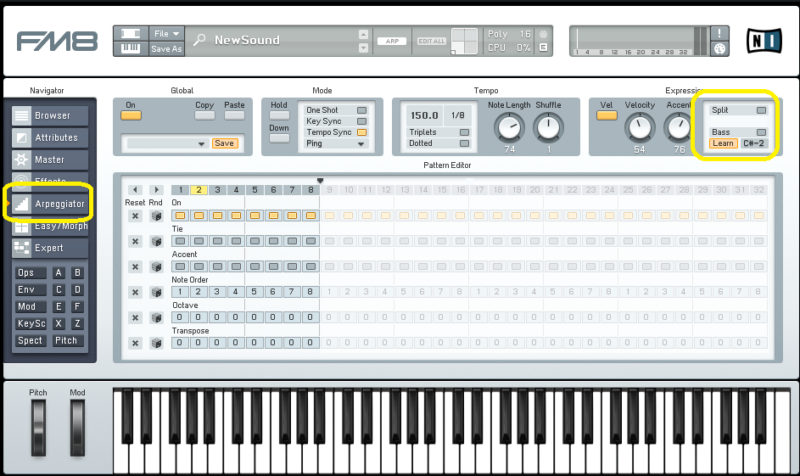

Spilt・Bass

Spiltはアルペジオと普通の演奏を同時に行うことができるボタンです。

Bassをオンにしてる場合、C#-2と表示しているところを調整し、それより下がアルペジオ、それより上は普通の演奏となります。

Bassがオフの場合は、設定したキーより上がアルペジオ、下が普通の演奏となります。

和音とメロディを上下反転させて、確認してみましょう。

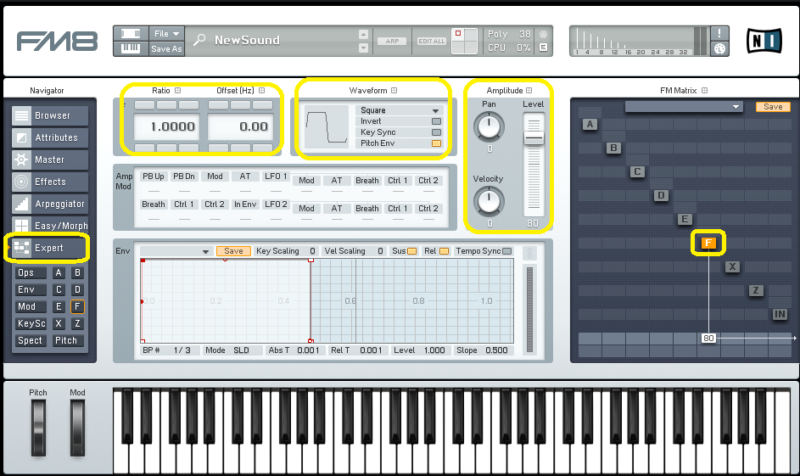

Expert

FMシンセの根幹部分です。

あまり深くつっこまないですが。

Ratio・Offset・Waveform・Amplitude

ここで基本的な音づくりをします。

このあたりはシンセではよくあるやつです。

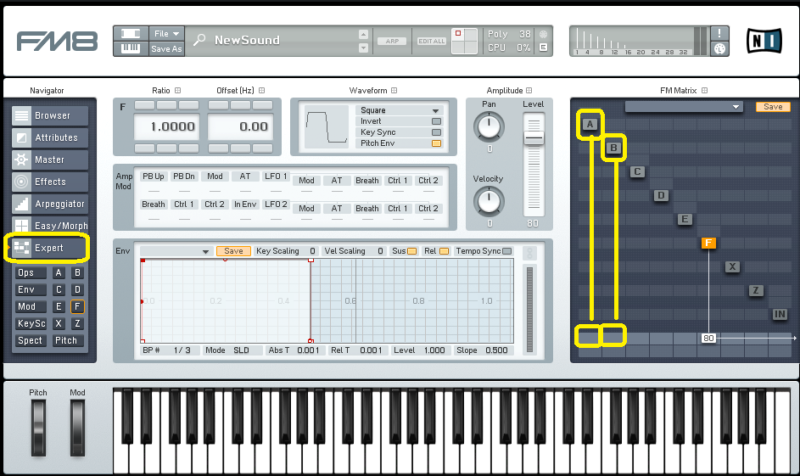

音を重ねる

音を重ねることができます。

デフォルトでは「F」が音が鳴っています。

なぜ「F」なのかよくわかりませんが。

A~Eも音を鳴らすことができます。

鳴らしたいものを右クリックで音が出せるようになります。

音を出す設定をすると、下に数値が表示されます。

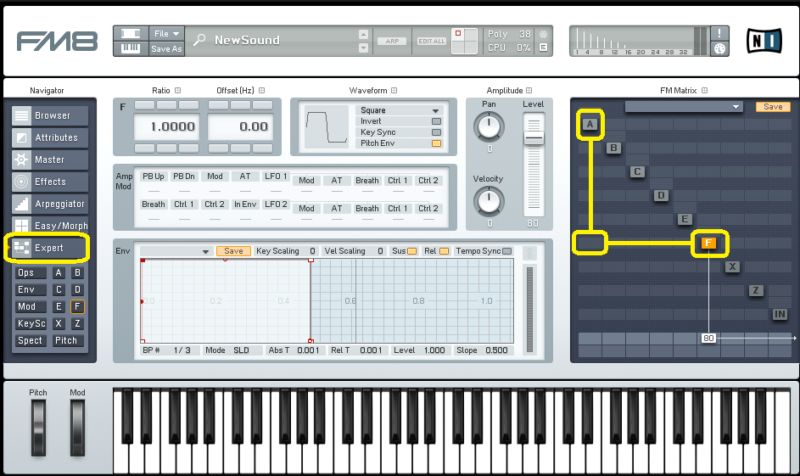

波形と波形を組み合わせる

先ほどの場合は、AとBとCとDとEとFの音を同時に出すという状態でした。

FMシンセは波形と波形を組み合わせると一番最初に書きました。

組み合わせる場合は、AとFの交差する部分をクリックして上にあげていくと、数値が上がっていきます。

これで、Aの波形をFに影響させることができます。

この場合、Aは音を出していないので、パンを振っても、何もかわりません。

あくまでFに影響を与えるだけです。

ただ、さきほど行ったように、一番下のところでクリックして上にあげていくことで、Fに影響を与えながら、Aの音も出すことができます。

AとFの交差するのは右上にもあるのですが、そちらの数値を上げると、FがAに影響を与える感じになります。

さらには、Aという文字の真上に数値を入れると、Aの波形をAの波形に影響を与えるという、自己完結的な感じになります。

で、最終的には、こんな感じになります。

これはプリセットのマトリックスですが、こんな感じで音をつくるみたいですね。

ノイズ(X)とフィルター(Z)

後ろにXとZがあります。

これらはA~Fと違う役割です。

Xはノイズ、Zはフィルターになっているわけですね。

このあたりは、音づくりをする人は模索してください。

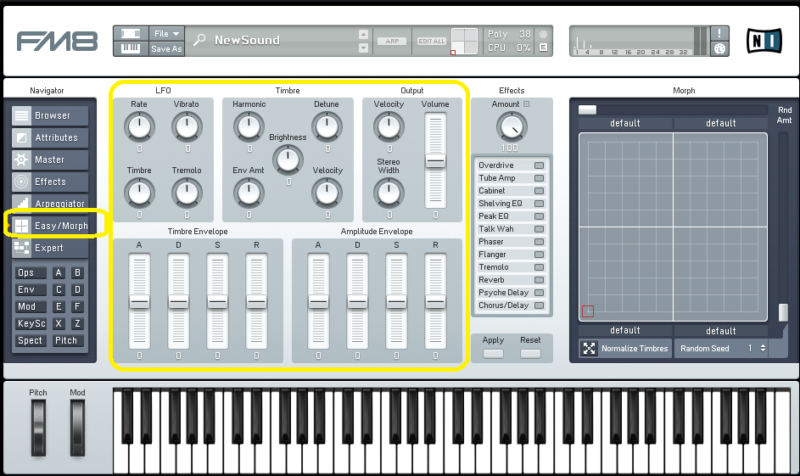

Easy/Morph

いったりきたりしているが、説明がしにくいんですよ、この順番じゃないと。

さて、ここでは、音の調整と、プリセットのときに紹介したMorphの設定ができます。

Easy

左側が音の調整に関するもの。

まぁ、適当にいじればよいかと。

Effects

ここは、設定はできないですが、エフェクターのオン、オフ、適用量を一括管理できるよ、というぐらいでしょうか。

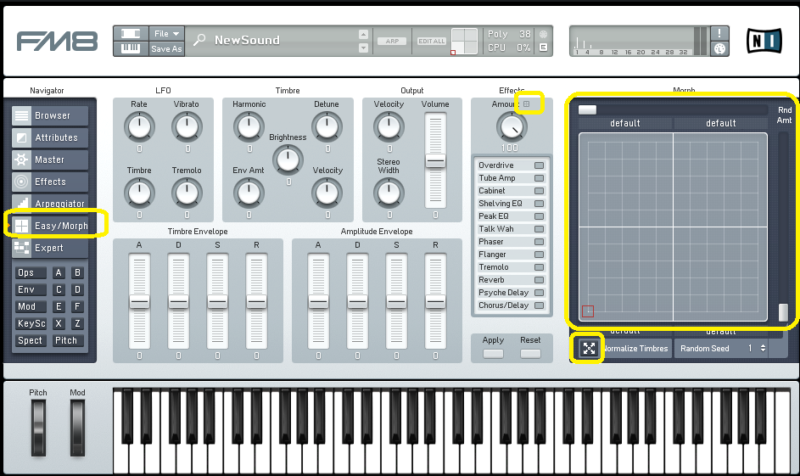

Morph(1つの音)

こいつが面倒なんですよ。

マクロなんですけどね、結局は。

設定の仕方は、まず、一番左下に四角がある状態でNormalize Timbresというところの、左のマークをクリック。

これで、デフォルトの状態、つまり、四角のどの位置も、今の設定が適用されている状態。

で、たとえば、小さい四角を右上に持っていく。

右上に持っていったら、例えば、EffectsのAmountの数値を変えてみる。

すると、小さい四角を動かしたときに、Amountの設定が変わるようになります。

ただ、これが設定できるのは、Amountの隣にある四角のマークがあるつまみのみです。

それ以外のつまみを回しても、全体的に変わるだけです。

Morph(4つの音)

先ほどは、1つの音の設定を変えましたが、この四角に4つの音を入れることもできるんです。

プリセットで紹介した時には、適当に四角につっこみましたが、4つの音を4つの四角にそれぞれ割り当てることができます。

一括管理画面

左下にあるのは、一括管理画面、と勝手に呼ぶことにしよう。

たとえば、Opsをクリックすると、A~Fのレシオやオフセット、波形などが一覧で表示されます。

ここで設定した方が便利な場合もありますね。

まとめ

いやぁ、適当で申し訳ないなぁと思いつつ、適当でも、ものすごい量なんですよね。

だから、音源プラグインは嫌いなんだ(笑)

しかも、FMシンセ自体もよくわからないし。

まぁ、ざっくりとは説明しましたので、あとの説明していない部分は触りながら、探っていただけたら。

結局、プリセットを選んで使うのが、一番簡単な気がしますけど。

価格

【定価】

99ドル

【セール等の価格】※全てのセールを把握しているわけではないので、参考までに・・・

2023年8月 1610円(PLUGINBOUTIQUEさん)

2023年11月 9722円(PLUGINBOUTIQUEさん)

2023年12月 10.5ドル(PLUGINBOUTIQUEさん)

2024年5月 19ドル(PLUGINBOUTIQUEさん)

2024年6月 19ドル(Plugin Allianceさん)

2024年9月 19ドル(PLUGINBOUTIQUEさん)

2024年12月 2900円(Media Integrationさん)

2025年2月 2900円(Media Integrationさん)

2025年5月 24.75ドル(本家さま)

2025年9月 20.9ドル(PLUGINBOUTIQUEさん)

2025年11月 49.5ドル(本家さま)

コメント