WAVESのシルバーバンドルの紹介が全部終わった。

そして、エフェクター・・・飽きた。

ということで、シンセサイザーだ。

基本情報

ダウンロードはこちら。

インストール方法

インストールファイルでインストール

見た目はこんな感じ。

シンセサイザーの基本はこちら。

エフェクターの基本はこちら。

音の流れ

Spireは音を創っていく流れが、GUIに表示されています。

だから、基本的には、この流れで説明することになるかと思います。

プリセット

プリセットは、LIBRARYというところをクリックして、選ぶだけです。

選んだら、また同じところをクリックしたら、この画面に戻ります。

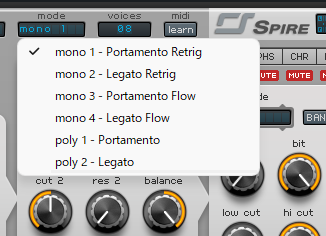

モノモードとポリフォニックモード

モノモード・・・同時に鳴らせる音は1つだけ

ポリフォニックモード・・・同時に複数の音を鳴らすことができる

modeで選びます。

モノには、PortamentoとLegatoがあります。

これの確認をするために、左下のGlideと書いているところのつまみを一番右まで回しておきます。

モノは同時に2音を鳴らせないので、MIDIが重なっていると、後の入力側へピッチが移動します。

ちなみに、Glideのつまみを右に回したのは、ピッチが移動するのにかかる時間が長くなるようにするためです。

で、上の動画を見たらわかるように、PortamentoもLegatoも同じでした。

では、違いは、というと、次の動画です。

そうです。

Portamentoの場合は、MIDIが重なっていなくても、前の音のピッチが残ったままなんです。

Legatoは休符が挟まると、リセットされて、最初から次の音のピッチが出ます。

もう一つ、RetringとFlowの区別があります。

こちらは、MIDIが重なっている場合、エンベロープを改めて最初から行うか、引き続けるかです。

Retringの場合、2音目が改めて出ていますが、Flowの場合、1音目の音が減衰していくのを、2音目がそのまま引き継いでいますね。

ポリフォニックモードは、PortamentoとLegatoの区別だけあり、また、何音同時に鳴らせるかは、その隣のVoicesで設定します。

オシレーター

オシレーターの波形は、上のClassicと表示されているところで選びます。

Classic・・・ctrlAでノコギリ波と矩形波をクロスフェード、ctrlBでパルス幅を設定

Noise・・・ctrlAでローパスフィルターかハイパスフィルターを選択、ctrlBでフィルターレゾナンスを設定

FM・・・ CtrlAでモジュレーションの強さ、ctrlBでモジュレーションの周波数を設定

AMSync・・・ctrlAでノコギリ波とパルス波をクロスフェード、ctrlBでモジュレーションの周波数を設定

SawPWM・・・ctrlAで4種類のSawPWの波形を選択、ctrlBでパルス幅を設定

HardFM・・・ctrlAで位相の変調の強さ、ctrlBで、モジュレーターのノートの周波数を段階的に設定

Vowel・・・ctrlAでA・E・I・O・Uのモーフィング、ctrlBでフォルマントの設定※ それぞれの波形に、wt mixでWAVE内の波形をさらにミックスできる。

octave、note、fineでピッチの設定。

phaseは波形のスタート位置の設定。右上のOSC1~OSC4のつまみで、それぞれのボリュームを設定。

UNISONとMIX

さて、オシレーターでつくった音をさらに加工します。

UNISON

unison mode・・・最大9音までボイス数をユニゾンさせる。その下の部分で、ユニゾンしているボイスの関係性(オクターブなど)を設定。

1 Octaves 2 Octaves 3 Octaves Major 3rd Minor 3rd Major 7th

Dominant 7th Minor-Major 7th Minor 7th Minor 9th Major 9th

Dominant 9th Half-Diminished 7th Diminished 7th Suspended2

Suspended4 Perfect 5th Perfect 4th

detune・・・ボイスのピッチ調整

density・・・ボイスのピッチを不規則に調整MIX

wide・・・ステレオ

pan・・・パン

ANA・・・ONのときは位相動作がフリーランニング、OFFのときはランダム

INV・・・位相の反転

KEY・・・ONのときはMIDIに合わせてピッチを鳴らす。OFFのときは、ピッチがなくなる。

filter input・・・それぞれのオシレーターの音をフィルター1と2へそれぞれ、どれぐらい送るか

フィルター

フィルターが2種類使えます。

フィルターの種類は

perfecto/LP4・BP4・HP4・Peak

acido/LP1・LP2・LP3・LP4

infecto/LP2・BP2・HP2・Notch

scorpio/LedLP2・LedLP4・BlackLP2・BlackLP4・BlackHP4・BlackBP4

combo/Mono+・Mono-・Stereo+・Stereo-

shaper/Saturate・Foldback

の24種類。

あまり聴かないフィルターですね。

cut・・・カットオフの周波数

res・・・レゾナンス

keytrack・・・カットオフがMIDIノートのキーに追従して動く

filter balance・・・フィルター1と2のバランス

LINK・・・1と2のカットオフがリンク

PAR・・・パラレル(並列)とシリアル(直列)の切り替え

パラレルにするときは、PARをONにして、Filter Inputを中心にして、filter balanceは中央に。

シリアルにするときは、PARをOFFにして、Filter Inputを左端にして、filter balanceは右端に。

エフェクター

シェイパー

mode・・・Soft、Warm、Hard、Clip、Tube1、Tube2、Tube3、FBsin、FBtri、Flt+dcm、dcmの11種類。

Band・・・ONにするとローカットとハイカット内の歪んだ音のみが鳴る

HQ・・・ONにすると、8倍オーバーサンプリングモード

Drive・・・歪み

Bit・・・ビット数

s.rate・・・サンプリングレート

low cut・・・ローカット

hi cut・・・ハイカット

dry/wet・・・ドライとウェット

フェイザー・バウエル

stages・・・1 Stages~6 Stages、Vowel Low/Mid/Hi

Pre・・・ONにするとシェイパーの前になる

freq・・・周波数

f.back・・・フィードバック量

spread・・・広がり

rate・・・変調の速さ

depth・・・変調の深さ

dry/wet・・・ドライとウェット

コーラス・フランジャー

mode・・・1(フランジャー)、2~6(コーラス)、J8(ハードシンセJP8000のコーラス)

delay・・・ディレイタイム

f.back・・・フィードバック量

rate・・・変調の速さ

depth・・・変調の深さ

wide・・・広がり

low cut・・・ローカット

hi cut・・・ハイカット

dry/wet・・・ドライとウェット

ディレイ

ping-pong・・・ピンポンディレイ

SYNC・・・ディレイタイムをDAWのテンポと同期

delay L・・・左チャンネルのディレイタイム

delay R・・・右チャンネルのディレイタイム

rate・・・変調の速さ

modulate・・・変動の深さ

f.back・・・フィードバック量

wide・・・センターでモノラル、右で通常、左で左右のディレイチャンネルが入れ替わる。ピンポンディレイのときは、右が通常、左がクロス・フィードバック。

color・・・ローパス、ハイパス

dry/wet・・・ドライとウェット

リバーブ

mode・・・plate1、plate2

predelay・・・リバーブ音が聴こえるまでの時間

damp・・・高周波の減衰

wide・・・広がり

decay・・・リバーブ時間

color・・・ローパス、ハイパス

dry/wet・・・ドライとウェット

EQ、マスター

最終仕上げ。

EQ

EQ・・・EQのオン、オフ

warm・・・ウォーム、ノーマルの選択

soft・・・ソフト、クリアの選択

boost・・・全体レベルのブースト

フィルターの種類・・・Low Shelf、Peak、Hi Shelfの3種類

frq・・・周波数

Q・・・レゾナンス量

level・・・カット、ブースト量マスター

x-comp・・・コンプ

velocity・・・ベロシティ感度

volume・・・ボリューム

モジュレーター

シンセのシンセらしい部分。

エンベロープ×4、LFO×4、ステッパー×2を各種、つまみに割り当てる。

元々の音のエンベロープ(いわゆるADSR)はEnv1で設定。

エンベロープ

att・・・アタック

dec・・・ディケイ

sus・・・サスティン

slt・・・スロープタイム。サスティンからスロープレベルに減衰する時間

sll・・・スロープレベル。サスティンエンベロープ終了後のサウンドが持続するレベル

rel・・・リリース

ADSRにslt、sllが追加されていますね。

ディスプレイをクリックすると、変化曲線タイプを選べる。

att・・・Lin、Exp、Pow

dec・・・Exp1、Exp2、Pow

slt・・・Lin、Exp、Pow

rel・・・Exp1、Exp2、Pow

オシレーターの出力の制御は全てENV1。

Env2~Env4はモジュレーション用。

エンベロープ・LFO共通

amt・・・かかり具合

vel・・・ベロシティ感度

LFO

rate・・・速さ

SYNC・・・ONにすると、DAWと同期。timeに長さが表示される。

sym・・・LFOの波形を上下へシフトする

phase・・・波形のスタート位置

MONO・・・モノラルモードへの切り替え

form・・・波形の種類を選ぶ。スライダーで変形。

amp・・・LFOの振幅レベル

エンベロープ・LFO共通

amt・・・かかり具合

vel・・・ベロシティ感度

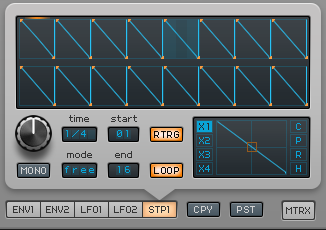

ステッパー

左のつまみ・・・変調の速さ

time・・・同期の速さ

MONO・・・モノラルモードへの切り替え

mode・・・Free(フリーランニング)、sync(速度が同期)、spos(速度と位置が同期)の切り替え

start・・・ループの開始位置

end・・・ループの終了位置

RTRG・・・新しいMIDIノートごとに、リトリガー

LOOP・・・ループのON、OFF

エンベロープとLFOは隣に割り当てようの設定が表示されていたが、ステッパーはマトリックスの画面で割り当てる。

マトリックス

3つのスロットが5画面に分かれているので、全てで15のスロット。

エンベロープ、LFOは、ここでも割り当てることができる。

src・・・何を割り当てるか

trg・・・モジュレーションを割り当てる先

オシレーターの波形も、ここで割り当てることができる。

このOSC4のように、OFFになるちょっと上にすると、ランプが黄色に点灯する。

この状態のときは、オシレーターからは音は出ないけど、モジュレーションには使用できる状態。

マクロコントロール(mod1~mod4)に複数のつまみを割り当てると、複数のつまみを一括して動かすことができる。

さらに、LFOをマクロコントロールに割り当てると、複数のつまみをLFOに合わせて動かすこともできる。

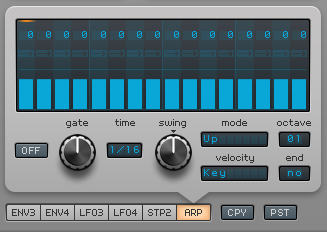

アルペジエーター

最後にアルペジエーター。

ON/OFF・・・オンとオフ

gate・・・ノートの長さの調整

time・・・速さ

swing・・・スイング

mode・・・Up、Down、Up/Down、Up/Down2、Down/Up、Down/Up2、Random、Ordered、Step、Chord

velocity・・・Key、Hold、Step、Step+Key、Step+Hold

octave・・・4オクターブまでトランスポーズ

end・・・ループの設定

概ね、こんなところでしょうか。

オシレーターが4つあるのが、特徴ですかね。

表示画面がやや見にくいことですかねぇ。

エンベロープは設定しても、カーブの形以外、表示が変わりません。

LFOなどをオシレーターの波形などに割り当てても、連動して動いてはくれません。

そのあたりは、なんとかしてほしいかなぁ。

音はいいと思います。

まぁ、音が悪いシンセってのもよくわからないですけど。

ということで、Spireでした。

価格

【定価】

189ドル

【セール等の価格】※全てのセールを把握しているわけではないので、参考までに・・・

2021年11月 94ドル

2022年1月 132.3ドル

2022年2月 129ドル

2022年3月 141.9ドル

2022年6月 103.4ドル

2022年8月 141.9ドル

2022年9月 103.4ドル

2022年10月 141.9ドル

2022年11月 108.9ドル

2023年1月 108.9ドル

2023年2月 141.9ドル

2023年4月 12540円

2023年5月 103.4ドル

2023年6月 12540円

2023年7月 103.4ドル

2023年8月 129ドル(本家さま)

2023年9月 103.4ドル(PLUGIN BOUTIQUEさん)

2023年10月 129ドル(本家さま)

2023年11月 99ドル(本家さま)

2024年1月 108.9ドル(PLUGIN BOUTIQUEさん)

2024年2月 12540円(Dirigentさん)

2024年2月 75ドル(ADSRさん)

2024年6月 75ドル(ADSRさん)

2024年10月 12540円(Dirigentさん)

2024年10月 75ドル(ADSRさん)

2024年12月 94ドル(本家さま)

2025年3月 103.4ドル(PLUGIN BOUTIQUEさん)

2025年4月 103.4ドル(PLUGIN BOUTIQUEさん)

コメント