リミッターの紹介を書いていて、True Peakというのが出てきた。

True Peakって、真のピークってことですよね。

ってことは、False Peak、偽のピークってのがあるはずですよね。

まぁ、そんな表記は、まず無いんだけど。

実際には、False Peakとは書かれてなくて、Peakですね。

ということで、今回は、PeakとTrue Peakの話です。

まず、Peak。

これは、わかりますよね。

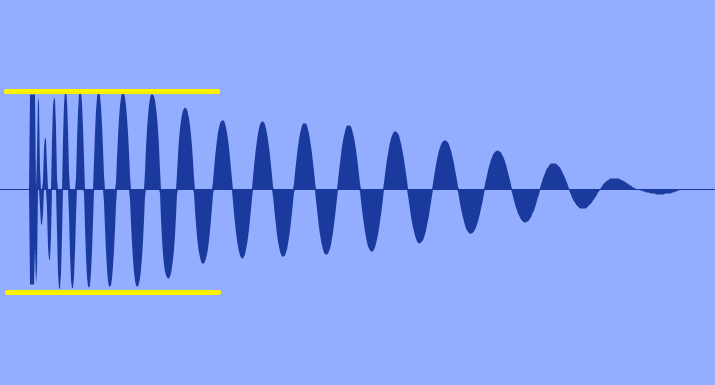

音の波形をみたときに、この一番音量が大きいところ。

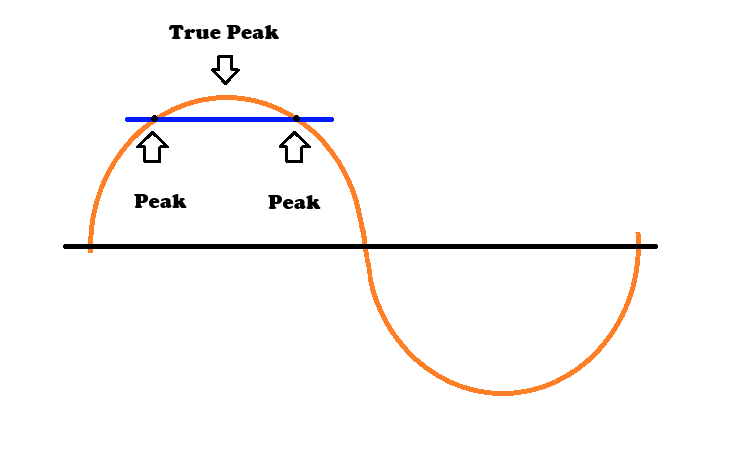

上の画像では、黄色い線のところが一番音量が大きいですね。

ここがPeakです。

このPeakが0dBを超えてしまうと、音が割れるなどの問題が発生するわけです。

Studio Oneなどでも、0dBを超えると、フェーダーに赤い警告が出ますよね。

ということで、リミッターなどでは、このPeakが0dBを超えないようにしてくれるわけです。

これでいいじゃないか、と思うんだけど、こいつがFalse Peakなんです。

なんでFalseなんだって話ですね。

このPeakがFalseである原因がデジタル化です。

まず、前提として、音っていうのは、アナログなんです。

アナログっていうのは、連続的なんです。

先ほどの波形も、滑らかにつながっているんですね。

で、デジタルってのは、断続的なんです。

滑らかな波形を、分割していくわけです。

これ、ビットクラッシャーの説明をしたときにも出てきているので、そのときの画像をもってきましょう。

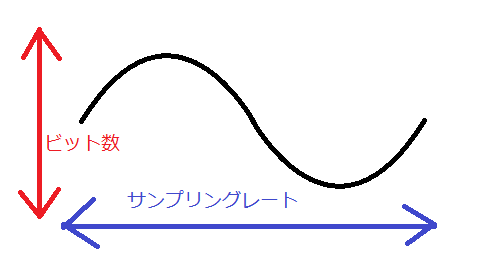

この曲線がアナログです。

これをデジタル化するときに、区切っていくわけです。

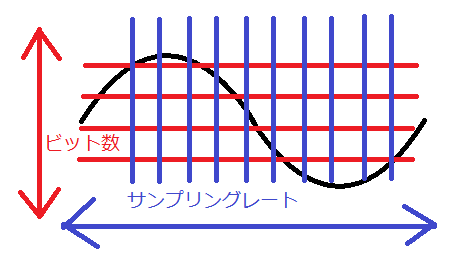

すると、こうなる。

これがデジタル化。

ビットクラッシャーは、この分割の数を減らしていくことで、音を劣化させるわけです。

逆に、ビット数やサンプリングレートを上げていくと、よりアナログの音に近いようになるわけです。

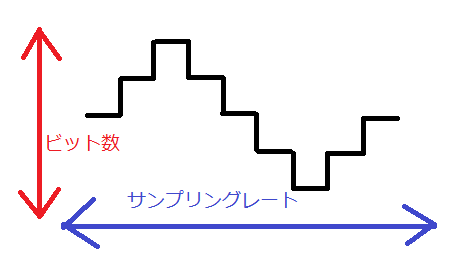

ということは、区切り方によって、はこうなる。

デジタルにすると、青い線の部分で区切れてしまうわけです。

つまり、デジタル的には、青い線の部分がPeakになるんだけど、アナログ的には、青い線を越えている部分があるんですよね。

ということは、実際には、オレンジの線の一番上が、真のピーク、つまりTrue Peakになるわけです。

つまり、リミッターなどでTrue Peakってなっていると、デジタル的なピークではなく、デジタル化したときの点の並びから、元のアナログの波形を推測して、True Peakを決めて基準とするわけです。

ただ、デジタル化している時点で、青い線よりも上は無くなってるんだから、問題ないんじゃないか?と思うんですよね。

が、これまた、そうではないんですよ。

なぜなら、DAWで、どれだけデジタルの音を扱っていても、実際に音を聞くときは、デジタル化された音が、再びアナログ化されてるんです。

しかも、このアナログ化するときに、デジタル化された音の点の並びから、元のアナログの波形を推測して戻しているらしい。

ということで、結局0dBを超えるんだとか。

まぁ、ボクは専門家なわけでもないので、もしかしたら、理解が間違っているかもしれませんが、そんな感じです。

そして、True Peakというのがあれば、True Peakにしておけばいいんじゃないか?という話。

もしくは、そもそも0dBぎりぎりを攻めないようにすればよい、というお話でした。

コメント